이와 관련해 주로 얘기가 많이 나오는 것은 두가지입니다.

미국발 경기침체. 이명박의 부동산 정책.

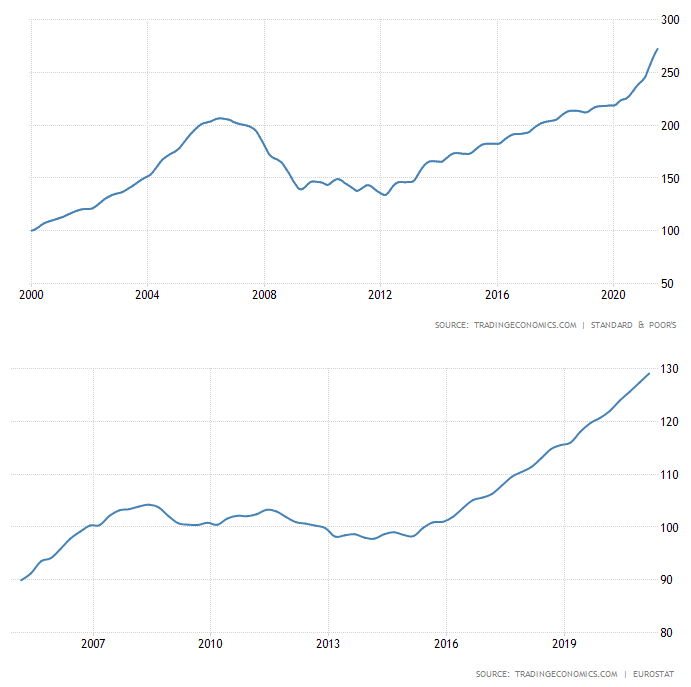

미국발 경기침체. 보통 서프프라임 모기지 사태라고 하는 것이 원인 혹은 중요 계기가 되어 세계 부동산이 장기적으로 조정기로 진입한 것은 객관적 사실이 맞습니다.

일단 가장 표준이 되는 미국과 유럽의 가격이 위와 같기에, 어떤 세계적 차원의 전체적 틀은 이렇다고 볼 수 있습니다.

전체적 틀은 그러하지만 각 개별 국가 혹은 더 좁게는 국가 내 지역들 차원에서는 변동의 양상이 상당히 다르게 나타날 수도 있습니다.

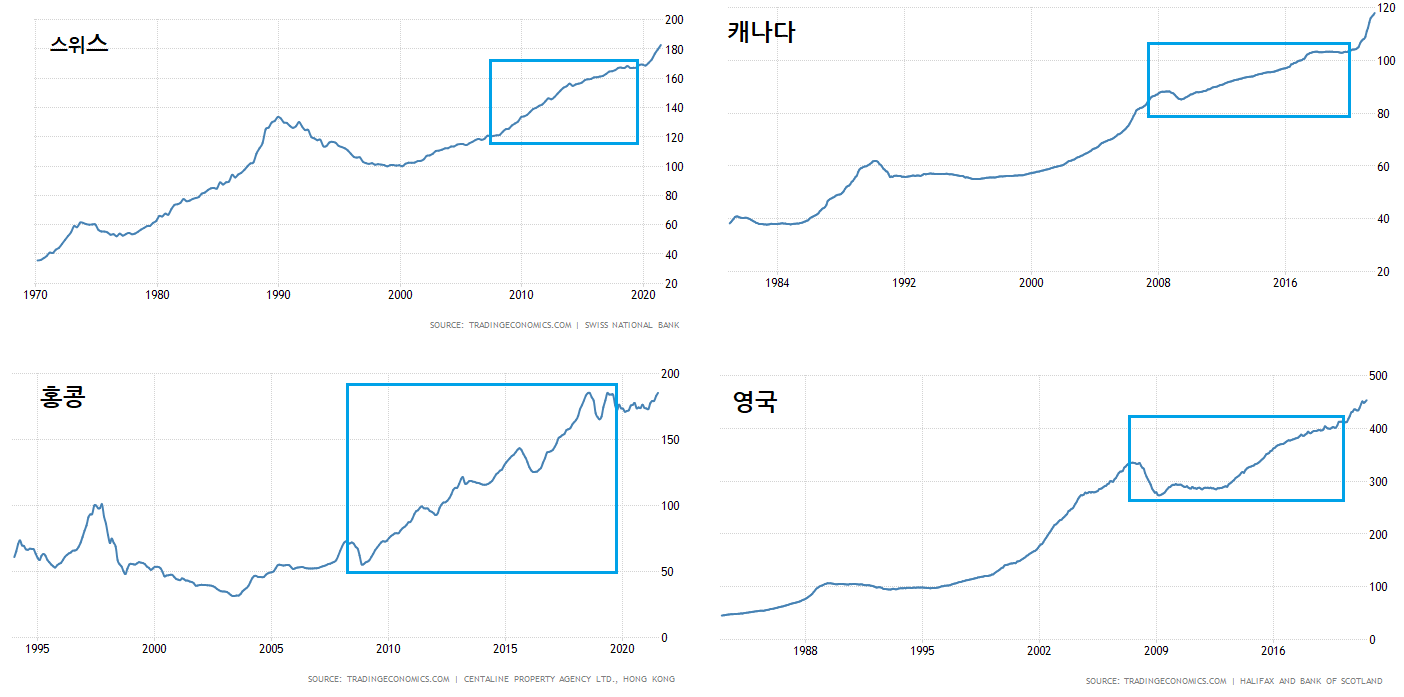

스위스 홍콩은 표준과 거리가 멀고 캐나다 영국은 가깝습니다.

표준에 가까운 캐나다 영국에서도 영국의 형태가 좀 더 가깝고 캐나다는 조금 멉니다.

이렇게 다양한 사례가 있다는 것을 보여주기 위해 가져온 것이고, 어떤 사례들이 더 많느냐 하는 측면에서는 아마도 영국과 가까운 것들이 그 수는 더 많을겁니다.

근데 많고 적고를 떠나서 세계 부동산 시장이 큰 틀에서 조정기임에도 불구하고 왼쪽과 같이 아예 완전 다른 느낌의 변동이 되는 곳들도 충분히 있기는 있다는 거고, 또한 조정을 받고 있음이 매우 확연하더라도 그 조정의 형태라는 것이 캐나다와 같은 느낌이 되더라도 전혀 이상하지는 않은 일이라는 것입니다.

같은 조정기라도 과거의 A와 2007년 이후의 조정은 미국 기준으로 양상이 다릅니다.

또한 미국의 A 내에서도 한국의 서울과 비슷한 도시들이 있고 그렇지 않은 도시들이 있습니다.

최근 십수년간 한국의 경우에도 위와같이 지역에 따라 저마다 다릅니다.

그래서 '세계 시장의 장기적 조정기'라는 것은 아주 큰 틀에서 어떤 기간을 카운트 할때의 표현법일 뿐이고, 그 조정이 꼭 하락만을 의미하는 것은 아닙니다.

각각의 국가나 지역의 형편에 따라 표준에 벗어나는 변동들이 일어나더라도 그런 것들도 모두 조정기에 포함이 됩니다.

즉, 어떤 세부 변동이 하락의 형태를 띄고 있다고 해서 그 변동의 이유를 큰틀에서의 조정기라는 것에서만 찾는 것은 문제가 있다는 것입니다. 그보다는 각 국가와 지역에 자체적 이유가 있다고 보는 것이 더 맞습니다.

물론 그 자체적 이유라는 것이 꼭 정책적 요인만은 아닐 수 있습니다.

어떤 하나하나의 개별적 요인들에만 그 이유가 있는게 아니라 그 요인들이 중첩된 결과라고 봐야겠죠.

정책이 아니라 경기나 산업 요인 또한 그렇습니다.

예컨데 1990년대의 정점 이후에는 산업도시들의 특징적 상승이 2010년대처럼 나타난 일이 없습니다.

1990년대 중반. 2010년대 초중반 즈음은 제조업 중 내구소비재에 속하는 산업, 대표적으로 자동차가 좋을때라는 공통점이 있습니다.

그거 하나만 보면 비슷하지만 가격은 다릅니다. 2010년대 가격 상승의 원인이 거기에만 있는 것은 아닐 수 있다는 얘기죠.

경기는 어쩌면 1990년대 중반이 더 좋았을 수도 있습니다. 그러나 가격이 2010년대에 비해 오히려 못한 것은 아마도 수급일 가능성이 높습니다. 2010년대 초반 산업도시 가격 상승 이전까지의 공급이 1990년대 중반 이전까지의 공급보다 상대적으로 부족했을 수 있습니다.

공급이 아니라 가격의 수준때문일수도 있습니다.

공급의 수준이 비슷하다는 전제하에서는 가격의 수준이 낮을수록 상승 여력이 큰게 당연합니다.

그런데 비수도권은 한 2004년 즈음부터 2009년까지 가격의 상승이 대체로 굉장히 적었습니다. 1990년대에 비해 훨씬 저렴한 상태였을 가능성이 있죠.

추이로 봐도 그렇고, 전국 공통의 가격 수준을 참고할수도 있습니다.

1990년대 초반 당시 한국의 집값은 굉장히 많이 비쌌습니다. 요즘 중국 집값이 어마어마하다고 하고(거긴 '수준'이 아니라 그냥 절대금액자체가 한국보다 오히려 더 높을 지경이니) 동남아쪽도 경제수준에 비해 가격수준이 굉장히 많이 높다고들 합니다.

당시 한국은 그와 비슷한 느낌이었던 것으로 보입니다. 소득대비 집값도 그렇고 물가대비 집값도 지금보다 30% 가량 더 비쌉니다.

그러니 일단 정점을 형성하게 되면 그 다음부터는 세부변동이 큰 상승의 형태로 나오는 것이 전국 어디든 다 힘들었을 수 있습니다.

즉, 장기 조정기 중에 나타나는 세부 변동의 이유를 어느 하나에서만 찾기는 곤란하다는 얘기입니다.

그 이유라는 데에 한국 자체적인 것의 비중이 클 가능성은 높지만, 어떤 정부정책과 같은 딱 하나로 한정짓기는 힘든것 같습니다.